Il y a des moments dans l’entraînement qui passent inaperçus, des instants où rien ne bouge, où aucune charge ne grimpe, où aucun mouvement n’attire l’œil, et pourtant c’est précisément dans ces moments-là que se construit une grande partie de la performance.

Ce moment si particulier, où la tension existe sans déplacement, où le muscle travaille sans que l’articulation ne change d’angle, où tu es figé mais loin d’être inactif, porte un nom simple : l’isométrie.

On pourrait croire que ce n’est qu’une parenthèse, un détail dans le mouvement, une sorte de non-évènement dans la séquence d’un geste, mais lorsque l’on plonge dans les travaux rassemblés dans Isometrics for Performance de Schmarzo & Van Dyke, on réalise que cette immobilité apparente est en réalité l’une des colonnes vertébrales du mouvement humain.

Non pas parce qu’elle remplace le reste, mais parce qu’elle consolide ce qu’il y a autour : la stabilité interne, le transfert de force, la synchronisation nerveuse, la structure tendineuse, la posture, et même la qualité de l’apprentissage moteur.

Ce qui suit n’est pas une ode à l’immobilité.

C’est une réflexion de fond sur les apports réels de l’isométrie basée sur mes fiches de lecture personnelles.

L’immobilité n’est pas une absence d’action

Lorsqu’un muscle produit de la force sans changer de longueur, on parle de contraction isométrique.

Le geste est figé, certes, mais ce qui se passe à l’intérieur est tout sauf immobile : les ponts actine-myosine s’accrochent, se détachent et se reconfigurent pour maintenir la tension, les unités motrices s’activent pour stabiliser l’angle articulaire, et le système nerveux module finement l’intensité pour que rien ne cède. C’est un équilibre dynamique, une ligne de crête où la force se maintient sans se traduire en mouvement.

Schmarzo & Van Dyke insistent sur cette idée : l’isométrie n’est pas une absence de mouvement, mais un contrôle du mouvement. Elle représente l’instant où le corps doit résister, retenir, ou préparer la suite.

Une réception de saut, un départ de sprint, un changement de direction, un tir, une accélération : chacun de ces gestes comprend un moment où tout se fige brièvement, un verrouillage nécessaire avant de libérer l’énergie.

Comprendre et entraîner ce verrou, c’est améliorer tout le reste.

L’isométrie est déjà présente dans chaque geste athlétique

On ne fait pas de l’isométrie uniquement quand on la décide volontairement.

On en fait à chaque foulée, à chaque impulsion, à chaque action où un segment doit se stabiliser le temps de transmettre ou absorber une force.

Cette contraction sans mouvement apparaît naturellement lorsque le corps cherche à être efficace : c’est une stratégie de contrôle, de précision et de protection.

Dans un sprint, après l’impact au sol, le tronc se verrouille pour transférer la force vers l’avant.

Dans un tir, l’omoplate se stabilise pour donner de la netteté à l’accélération du bras.

Dans un changement de direction, la cheville bloque juste assez pour éviter de dissiper l’énergie dans le sol.

Loin d’être une curiosité biomécanique, l’isométrie est une pièce structurelle de la motricité humaine.

Le travail en isométrie volontaire n’est donc qu’une manière de renforcer un mécanisme que l’on utilise déjà constamment.

Deux intentions, deux adaptations : yielding et overcoming

Schmarzo & Van Dyke distinguent clairement deux types d’isométriques, qui ne produisent pas les mêmes effets, car ils ne sollicitent pas le corps de la même manière.

Le premier, le yielding ou HIMA, consiste à résister à une force qui cherche à te faire bouger. Tu tiens, tu retiens, tu empêches la gravité ou une charge de t’emmener vers une position que tu ne veux pas. Cette forme développe le contrôle postural, la stabilité et la tolérance à la tension. C’est le mur contre lequel tu t’adosses en wall-sit, c’est la planche abdominale où le tronc ne cède pas, c’est la position qu’un grimpeur retient lorsque sa prise menace de glisser.

Le second, le overcoming ou PIMA, consiste à tenter de vaincre un obstacle immobile. Tu pousses ou tires le plus fort possible, même si rien ne bouge. C’est une intention de mouvement maximale contre un point fixe. Ici, l’adaptation n’est plus la même : on stimule massivement le système nerveux, on améliore la capacité à recruter les unités motrices les plus puissantes, on augmente la vitesse de montée en tension.

Ces deux formes d’isométrie ne s’opposent pas ; elles se complètent.

Le yielding construit le socle.

L’overcoming allume la machine.

Un athlète solide a besoin des deux.

Le rôle central de l’angle : ce que l’on renforce dépend de la position

L’un des principes les plus importants du livre est celui de la spécificité angulaire. En isométrie, les gains de force sont très liés à l’angle dans lequel on travaille. Tenir une position à 90° de flexion de genou renforce tout particulièrement l’angle autour de 90°, alors que tenir une position à 45° cible principalement l’angle autour de 45°. C’est simple, mais déterminant.

Ce principe n’est pas une limite.

Il est une opportunité.

Il permet de cibler précisément un point faible, un angle critique du geste, ou une zone sous-sollicitée en mouvement dynamique.

Schmarzo & Van Dyke montrent également que les positions longues, celles où le muscle est étiré, permettent un transfert plus large vers d’autres angles, probablement grâce à une sollicitation plus importante de la chaîne musculaire et tendineuse. Ces positions longues sont exigeantes, mais elles élargissent la portée du travail.

En résumé :

les positions courtes sont chirurgicales,

les positions longues sont globales.

Et un bon programme combine les deux.

Les adaptations tendineuses : une construction lente mais profonde

L’un des apports majeurs de l’isométrie est son effet sur le tendon.

Le tendon est un tissu dense, lent à s’adapter, mais crucial pour la performance. Il agit comme un ressort, un transmetteur, un amortisseur. Sa qualité décide de la façon dont tu absorbes l’impact, dont tu restitues l’énergie, et dont tu tolères le volume d’entraînement.

Les isométriques prolongées créent un stress stable et continu, idéal pour favoriser une réorganisation des fibres de collagène. Elles améliorent la raideur tendineuse, ce qui ne signifie pas rigidité, mais capacité à supporter et restituer plus efficacement les forces.

Schmarzo & Van Dyke rappellent que ce travail n’est pas spectaculaire, mais il est déterminant.

On renforce la structure.

On prépare les fondations.

On construit un système capable d’encaisser la répétition.

Un tendon plus robuste, c’est un athlète plus fiable.

Le cerveau comme véritable moteur de progrès

On parle beaucoup de muscles quand on parle d’entraînement.

Mais l’on oublie parfois que la commande vient d’en haut.

Et l’un des enseignements forts du livre est que l’isométrie stimule fortement le système nerveux central, jusqu’à modifier l’excitabilité du cortex moteur.

Quand on maintient une contraction stable, le cerveau doit maintenir un niveau constant d’activation. Cette exigence crée une adaptation, une « mise à jour » interne, qui améliore le contrôle du muscle, la précision de la commande, et la rapidité de recrutement.

Schmarzo & Van Dyke évoquent également un phénomène important : après un bloc d’isométrie, le cerveau se trouve dans une fenêtre propice à l’apprentissage.

Les gestes répétés juste après sont mieux intégrés.

Ils gagnent en netteté.

En stabilité.

En coordination.

On ne renforce pas seulement un muscle.

On renforce la carte du muscle dans le cerveau.

Cette dimension est rarement prise en compte dans les programmes classiques.

Pourtant, elle est essentielle et c’est bien pour cela que c’est un outil central chez LabO-RNP.

Réduction de la douleur : un effet temporaire mais utile

Le livre aborde aussi un effet intéressant : l’isométrie, lorsqu’elle est réalisée dans certaines conditions, peut réduire la douleur pendant une courte période, souvent autour de 30 à 45 minutes.

Cet effet n’est pas magique ; il provient d’une modulation centrale, d’une inhibition partielle du signal douloureux.

Cet effet n’est pas un traitement.

C’est un outil.

Il permet parfois de pratiquer un geste technique malgré une gêne, ou de maintenir la qualité d’une séance.

À condition de ne pas confondre soulagement et guérison.

L’isométrie peut offrir une fenêtre de travail.

Elle ne doit pas masquer une problématique plus profonde.

L’activation nerveuse et la vitesse de montée en tension

L’une des qualités les plus recherchées chez les athlètes est la capacité à produire de la force rapidement.

On appelle cela la RFD : Rate of Force Development.

C’est la vitesse à laquelle la force apparaît.

Et le travail overcoming, lorsqu’il est réalisé sur des durées courtes (3 à 6 secondes), est particulièrement efficace pour améliorer cette qualité.

Schmarzo & Van Dyke détaillent comment ce type d’effort stimule les unités motrices rapides, synchronise leur activation et améliore la capacité du corps à « allumer » plus vite.

Ce n’est pas une hypertrophie.

C’est une adaptation nerveuse.

L’isométrie devient alors un pont entre la force maximale et l’explosivité.

La durée des efforts : un levier de précision

Le livre propose une lecture simple mais essentielle :

– les durées courtes (3–6 s) sont nerveuses et explosives ;

– les durées moyennes (10–20 s) renforcent la structure, notamment le tendon ;

– les durées longues (>30 s) travaillent la tolérance et l’endurance posturale.

On n’obtient pas la même chose selon la durée.

Il faut donc choisir.

Et ce choix doit être cohérent avec l’objectif du bloc ou de la séance.

L’APRE : progresser sans s’égarer

L’un des défis de l’isométrie est de quantifier la progression.

Contrairement au squat ou au développé couché, on ne voit pas la charge monter.

On ne peut pas mesurer la vitesse de la barre.

Alors comment progresser ?

C’est là que l’APRE, devient précieux.

Ce système ajuste la charge selon la performance du jour.

On teste un effort, on note si l’on dépasse ou non la durée prévue, et la séance suivante s’adapte.

Ce n’est pas un système parfait, mais c’est un système pratique.

Il permet d’éviter la stagnation, de respecter la variabilité nerveuse, et de garder un fil conducteur.

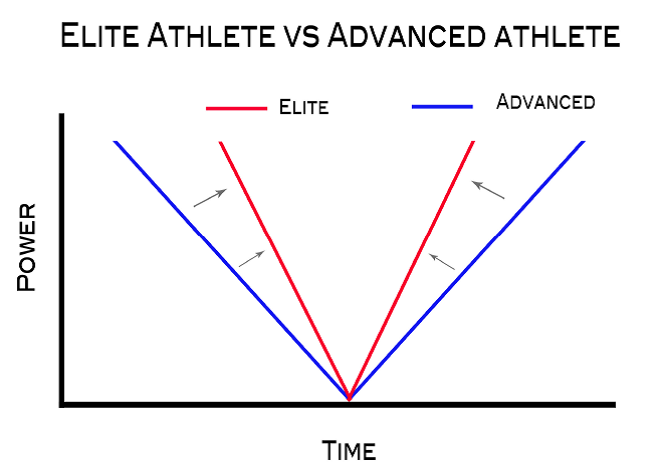

Organiser l’isométrie dans une semaine : la logique du stress nerveux

Placer l’isométrie dans la semaine demande de comprendre ce qu’elle produit.

Le travail overcoming est nerveux.

Il doit être placé les jours où l’on accepte de charger le système nerveux, dans une logique High.

Le yielding, moins nerveux, peut être placé les jours Low.

On peut alors construire une semaine qui respecte les alternances.

Une semaine qui protège le système nerveux.

Une semaine qui permet d’accumuler de la qualité.

Ce n’est pas une règle stricte.

C’est un principe.

Et ce principe permet de maintenir un équilibre.

On en parle dans l’article sur le systeme d’entrainement High/Low de Charlie Francis.

Construire une séance cohérente

Une séance isométrique structurée suit une progression simple.

On prépare le corps.

On stabilise un angle.

On crée une tension claire.

On transfère cette tension dans un geste dynamique.

On termine par un travail plus long pour consolider.

Chaque étape a un rôle.

Rien n’est placé pour faire joli.

Tout répond à une intention.

La séance n’a pas besoin d’être longue.

Elle doit être précise.

Construire une progression sur plusieurs semaines

Le livre ne propose pas une progression figée, mais il fournit tous les éléments nécessaires pour en créer une.

On commence par des positions simples, des durées modérées, des intentions maîtrisées.

Puis, progressivement, on ajoute des angles, des charges, des durées ou de l’overcoming.

Le but n’est pas d’être spectaculaire.

Le but est d’être régulier.

Et la régularité crée des fondations.

L’approche pour les jeunes sportifs

À cet âge (13-15ans), le système nerveux est en pleine construction.

Le corps apprend vite, mais il peut fatiguer vite.

L’objectif n’est donc pas de tout donner nerveusement.

L’objectif est de comprendre, de sentir, de maîtriser.

Les jeunes doivent commencer avec des positions simples, des tensions modestes, des durées courtes.

Ils doivent apprendre à respirer sous tension, à stabiliser un angle, à rester précis.

On construit une base.

Cette base servira toute la vie.

Les erreurs à éviter

L’isométrie peut sembler simple, mais elle demande de la précision.

Les erreurs courantes sont souvent les mêmes : choisir des positions risquées, tenir trop longtemps, confondre tension et crispation, chercher l’épuisement nerveux, ou négliger le transfert.

Le focus est clair: l’intention prime.

Une isométrie bien faite est plus utile que dix mal faites.

Une lecture globale de la performance

Si l’on prend du recul, on comprend que l’isométrie n’est pas un outil de plus dans la boîte.

C’est une manière de lire l’entraînement.

Elle renforce la transition, la stabilité, la transmission.

Elle organise la tension.

Elle affine la commande nerveuse.

Elle prépare ce que le mouvement exprimera.

Et c’est pour cela que Schmarzo & Van Dyke la placent au cœur de leur approche.

Conclusion : la force immobile comme fondation du mouvement

L’isométrie est une forme d’entraînement discrète, silencieuse et pourtant déterminante.

Elle ne cherche pas à impressionner.

Elle ne cherche pas à prendre la place des autres méthodes.

Elle cherche simplement à renforcer ce qui soutient tout le reste.

Elle crée un corps capable de stabiliser, d’absorber, de transmettre.

Elle développe un cerveau capable de commander plus vite et plus précisément.

Elle construit un tendon capable d’encaisser et de restituer.

Elle structure un système capable d’exprimer la force au moment juste.

Ce n’est pas un hasard si l’on retrouve l’isométrie dans chaque geste.

Ce n’est pas un hasard si elle revient au centre des discussions modernes.

Ce n’est pas un hasard si les travaux de Schmarzo & Van Dyke continuent de gagner en importance.

L’isométrie n’est pas l’absence de mouvement.

C’est la préparation au mouvement.

C’est la solidification du mouvement.

C’est la fondation de la performance.

Lorsque l’on comprend cela, on comprend que ce moment immobile, que l’on croyait vide, est en réalité le point d’appui de tout le reste.

Romain