Sur la ligne de départ, un sprinteur respire lentement.

Le monde autour s’efface : plus que le silence, la tension dans l’air, et ce battement qui précède l’explosion.

Cette maîtrise du chaos, cette capacité à déclencher sans gaspiller, c’est le cœur du système imaginé par Charlie Francis.

Son idée simple : la vitesse n’est pas le produit de la souffrance, mais de la coordination parfaite entre le corps et le système nerveux.

Tout ce qui brouille cette communication, fatigue, surcharge, stress, détruit la performance.

Francis a donc créé un modèle d’entraînement où chaque journée, chaque effort, chaque récupération est calibré pour préserver cette connexion.

Ce modèle, connu sous le nom de High/Low System, a transformé l’histoire du sprint et continue d’inspirer des générations d’entraîneurs et de préparateurs physiques.

Charlie Francis, le coach scientifique avant la lettre

Né à Toronto, ancien finaliste olympique, Francis a eu la lucidité de comprendre que copier les volumes d’entraînement américains ou est-allemands ne suffisait pas.

Il a observé, noté, filmé, mesuré : temps de réaction, fréquence de pas, récupération cardiaque, tonicité musculaire.

Son obsession : découvrir le ratio optimal entre charge et récupération.

Chaque erreur se paye cher dans le sprint : un excès d’intensité mal placé, et le système nerveux s’effondre pour plusieurs jours.

Francis fut l’un des premiers à considérer le corps comme un système électrique plutôt qu’un moteur mécanique.

Quand l’électricité est stable, le signal est clair, la contraction est rapide.

Quand le circuit est saturé, tout se dérègle.

C’est cette vision qui a donné naissance à sa fameuse architecture High/Low.

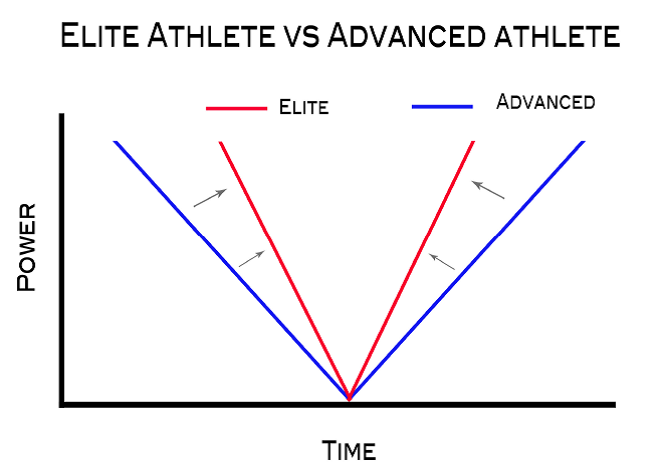

La logique High/Low : organiser le chaos

Le principe paraît simple :

- Les jours High rassemblent tout ce qui stimule fortement le système nerveux : sprints, musculation lourde, sauts, accélérations.

- Les jours Low entretiennent la récupération et la circulation : tempo running, mobilité, gainage, travail technique relâché.

Jamais deux jours High d’affilée.

C’est la règle cardinale.

Chaque séance intense est suivie d’une journée qui “recharge la batterie”.

Ce modèle permet d’éviter la zone grise, ces efforts moyens qui fatiguent sans faire progresser.

On passe d’un extrême à l’autre : vitesse maximale ou relâchement total.

La semaine type selon Francis :

Lundi, mercredi, vendredi = High.

Mardi, jeudi, samedi = Low.

Dimanche = repos complet ou thérapie légère.

L’objectif n’est pas de remplir le calendrier, mais de créer du contraste : quand tu travailles vite, tu travailles vraiment vite ; quand tu récupères, tu récupères vraiment.

Le modèle short-to-long : construire la vitesse de l’intérieur

Francis a compris que la vitesse ne se développe pas en courant longtemps, mais en courant court, très vite et souvent frais.

Son approche “short-to-long” consiste à commencer par des distances courtes (10-30 m) pour développer la qualité d’accélération, avant d’allonger progressivement vers 60, 80, 120 m puis au-delà pour la speed endurance.

Ainsi, chaque phase prépare la suivante :

l’accélération crée la fondation nerveuse, la vitesse max stabilise la coordination, la speed endurance consolide la résistance à la perte de vitesse.

On ne saute jamais d’une étape à l’autre.

C’est une construction organique : du système nerveux vers les muscles, pas l’inverse.

Les composantes d’une journée High

Une journée High, c’est une chorégraphie de puissance contrôlée.

Elle débute souvent par des sprints courts et complets, avec des récupérations longues : parfois cinq, dix minutes entre deux essais.

La règle : “chaque répétition doit être aussi rapide que la première.”

Après la piste vient la musculation : peu d’exercices, peu de répétitions, charges lourdes, vitesse d’exécution maximale.

On cherche à reproduire la qualité neuronale du sprint.

Un exemple :

6×30 m à intensité maximale, récupération complète.

Puis squat 4×3 à 85 %, développé couché 3×3, tractions lestées, gainage.

Tout s’arrête avant la fatigue technique.

La clé : groupage des contraintes.

Tout ce qui fatigue le système nerveux est regroupé le même jour, pour libérer le lendemain.

Les composantes d’une journée Low

Les jours Low ne sont pas des jours “off”.

Ils servent à restaurer sans anesthésier.

On y retrouve le tempo running, les circuits de gainage, la mobilité articulaire, parfois la natation ou le vélo léger.

Le tempo extensif est l’outil central.

Des courses sur herbe à 65-75 % de la vitesse max, 100 à 200 m, avec de courtes pauses.

Ce n’est pas de la souffrance : c’est de la technique relâchée, de la circulation, du souffle.

Chaque pas est une répétition technique du sprint, mais sans stress nerveux.

On apprend à bouger bien quand c’est facile, pour bouger juste quand c’est dur.

L’importance de la thérapie : l’entraînement invisible

Francis avait un mantra : “l’entraînement, c’est moitié travail, moitié thérapie.”

Il plaçait la récupération manuelle au cœur de sa programmation.

Massage, ostéopathie, bain froid, électrostimulation, tout visait à maintenir la qualité du signal nerveux.

Un muscle contracté en permanence ne répond plus.

Un système nerveux congestionné transmet mal.

Dans le camp canadien de Ben Johnson, les athlètes étaient massés plusieurs fois par jour pendant les périodes de forte intensité.

La séance suivante dépendait de la réaction du corps, pas du calendrier.

Cette approche, visionnaire, anticipe les protocoles modernes de monitoring de la variabilité cardiaque : écouter le système avant de le pousser.

La musculation : force utile, pas volume inutile

Francis distinguait la force utile (liée à la vitesse de contraction) de la force décorative (liée à la masse).

Son approche était minimaliste : une poignée de mouvements polyarticulaires exécutés proprement, sans aller à l’échec.

Le but : développer la coordination intermusculaire, pas l’hypertrophie.

Un squat profond, une fente puissante, un développé rapide suffisent.

La séance se cale après la piste, jamais avant, pour ne pas interférer avec la vitesse.

Et seulement les jours High, pour respecter la logique de charge nerveuse.

La progression ne se mesure pas en kilos soulevés, mais en capacité à transférer cette force dans la foulée.

La gestion du volume : qualité avant quantité

Dans le Charlie Francis Training System, le volume n’est jamais fixe.

Il se module selon la qualité.

Dès que la vitesse chute de plus de 2-3 %, la séance s’arrête.

La philosophie : la performance se construit sur les meilleures répétitions, pas sur la quantité moyenne.

Faire 3 fois “très bien” vaut mieux que 10 fois “presque”.

Francis notait chaque chrono, chaque tension observée.

Son carnet d’entraînement ressemblait à un laboratoire.

Il cherchait des tendances : comment le corps répond, quand il sature, comment il rebondit.

C’est ainsi qu’il pouvait allonger la distance ou réduire les séries avec précision.

Pas d’improvisation, pas de “plus c’est long, mieux c’est”.

L’entraînement mental : la dimension cachée

Le modèle High/Low repose aussi sur la gestion psychologique du stress.

Francis observait que les athlètes les plus stables émotionnellement toléraient mieux la charge nerveuse.

Il encourageait la visualisation : se projeter dans la course, ressentir la séquence avant qu’elle n’arrive.

Une manière d’activer les circuits neuronaux sans usure physique.

Le calme avant le départ n’était pas une coïncidence, mais un entraînement.

Il parlait souvent de “relaxed speed” : aller vite sans tension.

Ce concept, aujourd’hui confirmé par la neuroscience, illustre à quel point il avait une génération d’avance : le relâchement, c’est la haute performance.

La vertical integration : tout l’entraînement, tout le temps, mais dosé

Contrairement à la périodisation traditionnelle où l’on sépare les phases (force, vitesse, endurance), Francis préférait une intégration verticale : on travaille tous les contenus toute l’année, mais en volumes et intensités variables.

La vitesse n’est jamais absente plus de 10 jours.

La force reste présente mais légère en période de compétition.

Le tempo ne disparaît jamais.

Cette continuité évite les ruptures de coordination.

L’athlète reste “réglé” en permanence, comme un instrument accordé avant chaque concert.

Exemple complet d’une semaine High/Low (inspirée du système original)

Lundi: High (accélération)

- Échauffement long (20-30 min de drills, skips, mobilisations)

- 6×30 m départ accroupi, récupération complète

- 4×60 m en ligne droite à 95 %

- Squat 4×3, développé couché 3×3, gainage

- Massage ou bain froid en fin de journée

Mardi: Low (tempo)

- 2 blocs de 10×100 m sur herbe à 70 %

- Circuit abdos + médecine-ball

- Étirements, mobilité hanches-chevilles

Mercredi: High (vitesse max)

- 5×80 m, récupération 8-10 min

- Sauts horizontaux : 4×5

- Fente avant 3×5, soulevé de terre 3×3

- Core dynamique

Jeudi: Low (récupération active)

- 8×200 m à allure aisée

- Mobilité complète + natation légère

- Auto-massage

Vendredi: High (speed endurance)

- 3×120 m à 95 %

- 2×150 m si la forme le permet

- Musculation brève : power clean 3×3, fente 3×3

- Bain froid + sommeil long

Samedi: Low (tempo technique)

- 8×100 m + gainage

- Travail de posture et coordination

- Stretch global

Dimanche: Repos ou thérapie

Cette structure illustre la logique High/Low : grouper les stress, libérer le lendemain.

La charge totale paraît faible sur le papier, mais l’intensité réelle est si élevée que trois jours High suffisent à provoquer des adaptations majeures.

Adapter le modèle à un adolescent

À 15-17 ans, le système High/Low garde tout son sens, mais les volumes et intensités doivent être ajustés.

Les sprints restent courts (20-40 m), la musculation technique (charges modérées, beaucoup de contrôle), et la priorité va à la posture et à la coordination.

Le but n’est pas d’imiter Ben Johnson, mais de bâtir le système nerveux qui permettra plus tard de le devenir.

Francis répétait : “La jeunesse, c’est le moment d’apprendre à sentir, pas à forcer.”

La structure High/Low protège les jeunes athlètes de la fatigue chronique et des blessures de croissance.

Elle leur apprend à écouter leurs signaux internes : sommeil, appétit, envie, tonicité.

La place du coach : l’observateur avant l’ordonnateur

Francis insistait sur le rôle du coach comme observateur du système, pas simple prescripteur.

Un bon entraîneur ne cherche pas à imposer, mais à lire les signes : posture, crispation, regard, tonus.

Il notait tout : chronos, météo, ressenti, humeur.

Ce suivi quotidien lui permettait d’ajuster les séances sans casser la logique High/Low.

Cette démarche d’observation continue est la clé de l’individualisation.

Deux athlètes peuvent suivre le même plan, mais jamais au même rythme.

Ce que la science moderne confirme

Les travaux récents en neurosciences du sport valident de nombreux principes de Francis :

- La fatigue centrale altère la vitesse avant la fatigue musculaire.

- Les journées de récupération active améliorent la »clearance » des métabolites et accélèrent la régénération nerveuse.

- Le stress psychologique s’additionne à la charge d’entraînement.

- Les entraînements brefs, intenses, espacés améliorent la plasticité motrice.

En d’autres termes : son empirisme de terrain a précédé la recherche.

Francis pratiquait la science sans toujours la nommer.

Les dérives à éviter

Le modèle High/Low n’est pas une excuse pour s’entraîner peu.

Il demande une intensité réelle les jours High, ce qui suppose technique, fraîcheur et discipline.

Il n’est pas compatible avec une vie d’athlète désordonnée : sommeil court, alimentation pauvre, stress continu.

Le système repose sur la qualité de la récupération autant que sur la qualité de l’effort.

Ce n’est pas non plus un dogme.

Certains athlètes très avancés peuvent tolérer des variations, mais la philosophie reste la même : protéger le système nerveux pour produire de la vitesse.

L’héritage de Charlie Francis

Beaucoup d’entraîneurs modernes, de Dan Pfaff à Stuart McMillan ou Derek Hansen, se réclament de l’héritage Francis.

Son influence dépasse le sprint : on retrouve sa logique dans le foot américain, le rugby, le crossfit, et même la préparation cognitive.

Sa grande idée : la périodisation nerveuse.

L’entraînement n’est plus défini par les muscles qu’on travaille, mais par le système qu’on sollicite.

Au passage, c’est exactement la philosophie de la Reprogrammation Neuro Posturale : calibrer la perception pour libérer l’action.

Conclusion : la simplicité qui dure

Le système Charlie Francis n’est pas un programme figé, c’est un langage.

Un langage qui enseigne la mesure, la précision, la régénération.

Trois principes le résument :

- Grouper les contraintes nerveuses.

- Récupérer activement.

- Progresser du court vers le long.

Travailler moins souvent, mais mieux.

Chercher la perfection du geste avant la quantité.

Et comprendre que la vitesse n’est pas la conséquence d’un effort, mais la manifestation d’un système équilibré.

Francis n’a pas seulement créé des sprinteurs : il a inventé une manière d’entraîner le cerveau à produire de la puissance.

Et c’est peut-être ça, la définition même de la performance : le calme au milieu de la vitesse.

FAQ

Qu’est-ce que le High/Low System ?

Une méthode d’entraînement qui alterne des journées haute intensité (sprint, force, sauts) et basse intensité (tempo, mobilité, récupération) afin de protéger le système nerveux central.

Pourquoi ne pas s’entraîner fort tous les jours ?

Parce que le SNC met 48 heures ou plus à récupérer après une séance maximale. Trop de jours High consécutifs épuisent le signal nerveux et mènent à la stagnation.

Le tempo running, c’est quoi exactement ?

Une course technique à intensité modérée, sur herbe, servant à accélérer la récupération et entretenir la posture de sprint sans fatigue.

La musculation, dans ce modèle, sert à quoi ?

À renforcer la capacité de transfert de force au sol. Peu d’exercices, intensité nerveuse, zéro échec.

Combien de temps avant de sentir les effets ?

En six à huit semaines, on ressent déjà plus de fraîcheur, de vitesse et de stabilité technique, à condition de respecter la récupération.