Introduction : terrain, science et débalancement hémisphérique

Cet article n’est pas une simple synthèse théorique, encore moins un résumé académique de neurosciences. C’est avant tout un partage d’expérience. Depuis plusieurs années, nous avons appliqué, testé et modélisé sur le terrain les principes issus des travaux du Dr Robert Melillo. Et les résultats obtenus avec les sportifs ont été suffisamment marquants pour qu’il devienne presque impossible de garder ces réflexions uniquement pour nous.

Les bénéfices concrets ? Des athlètes qui retrouvent une symétrie motrice qu’ils n’avaient jamais pu atteindre par la seule musculation. Des joueurs qui prennent de meilleures décisions en fin de match, quand tout le monde fatigue. Des sportifs qui voient leur gestion émotionnelle et leur stabilité posturale se transformer. Le terrain, le terrain, le terrain : c’est lui qui valide. Et ce terrain nous a montré à quel point la logique de Melillo pouvait s’appliquer bien au-delà de la sphère clinique.

Pourquoi alors s’intéresser au balancement hémisphérique quand on est préparateur physique ou coach sportif ? Parce que ce phénomène agit comme une variable cachée de la performance. Invisible à l’œil nu si on ne sait pas quoi observer, mais présente derrière les asymétries chroniques, les baisses de lucidité en fin d’effort, ou encore la difficulté à stabiliser un geste technique sous pression.

Mais il y a un point essentiel à comprendre d’emblée : travailler sur un balancement hémisphérique n’est jamais une première étape. C’est une erreur que l’on voit parfois chez des praticiens pressés d’aller stimuler “l’hémisphère faible”. La méthode du Dr Melillo repose sur une hiérarchie d’interventions rigoureuse, appelée Brain Development Blueprint. Et dans ce blueprint, la correction du débalancement hémisphérique n’apparaît qu’en quatrième position.

C’est cette logique que nous allons explorer ensemble dans cet article :

- Comprendre ce qu’est réellement un débalancement hémisphérique,

- Voir pourquoi il impacte directement la performance sportive,

- Découvrir la hiérarchie qui doit précéder toute correction,

- Et surtout, partager des pistes issues du terrain pour aider chaque coach à mieux observer et accompagner ses athlètes.

En d’autres termes : pas de dogme, pas de promesse magique. Juste une réflexion profonde, alimentée par la recherche du Dr Melillo et validée sur le terrain sportif.

Comprendre le débalancement hémisphérique

Parler de débalancement hémisphérique, c’est aller beaucoup plus loin que la simple idée d’“un côté du cerveau plus fort que l’autre”. Ce n’est pas une question de dominance intellectuelle ou de créativité artistique comme on le lit trop souvent dans les vulgarisations simplistes. C’est un concept neuro-fonctionnel qui repose sur des bases solides : la vitesse, la qualité et la synchronisation avec lesquelles les deux hémisphères cérébraux traitent l’information.

Une sous-activation fonctionnelle, pas une lésion

Le Dr Melillo insiste : un débalancement n’est pas une anomalie structurelle. Le cerveau n’est pas “endommagé”. C’est une sous-activation relative, un hémisphère qui ne s’active pas au même rythme que l’autre, ou qui n’arrive pas à maintenir une performance synaptique équivalente. En pratique, l’information circule, mais plus lentement ou de manière moins efficace, ce qui crée un décalage.

C’est comme si dans une équipe de relais, un des coureurs partait un quart de seconde trop tard : tout le collectif est ralenti, même si individuellement les athlètes sont en pleine forme.

Les spécialisations hémisphériques

Les deux hémisphères partagent beaucoup de fonctions, mais ils ont aussi leurs préférences :

- Hémisphère gauche : vitesse, séquences, langage, détails, analyse pas à pas.

- Hémisphère droit : perception globale, orientation spatiale, régulation posturale, reconnaissance émotionnelle, traitement des signaux non verbaux.

Quand un hémisphère est sous-activé, ce n’est pas seulement une fonction cognitive qui vacille, c’est tout un pan du pilotage moteur et perceptif qui perd en efficacité.

Manifestations concrètes chez l’athlète

Sur le terrain, cela ne ressemble pas à un symptôme “clinique” évident. Ce sont plutôt des micro-signaux récurrents :

- Une asymétrie de mouvement qui résiste malgré des programmes de musculation bien construits,

- Une prise de décision plus lente sous fatigue ou sous pression,

- Des erreurs de timing (arriver trop tôt ou trop tard sur un geste, un ballon, un adversaire),

- Une difficulté à maintenir la concentration jusqu’à la fin d’un match,

- Des blessures répétées d’un même côté du corps, révélant une répartition asymétrique de la charge neurologique.

Ce sont ces détails qui, mis bout à bout, tracent le portrait d’un cerveau qui ne tourne pas de façon parfaitement synchronisée.

Ce que dit la science, ce que montre le terrain

Les recherches de Melillo dans le champ du neuro-développement (TDAH, dyslexie, autisme) montrent que ces débalancements sont associés à des difficultés d’attention, de coordination motrice et de régulation émotionnelle. Sur le terrain sportif, on observe exactement les mêmes patterns, mais à un niveau plus subtil : l’athlète n’est pas en difficulté scolaire, il est en difficulté dans l’expression de son plein potentiel.

Et c’est là que le parallèle est puissant : ce qui, chez un enfant, peut générer un trouble d’apprentissage, devient chez un athlète un plafond invisible de performance.

La hiérarchie des interventions selon le Dr Melillo : le Brain Development Blueprint

Si l’on devait retenir une seule idée de l’approche de Robert Melillo, ce serait celle-ci : il existe une hiérarchie de développement du cerveau et du corps, et vouloir la contourner mène à l’échec.

Dans son Brain Development Blueprint, Melillo décrit une progression en quatre grandes étapes. L’erreur la plus fréquente, et qu’on observe parfois dans le milieu sportif, c’est de vouloir commencer directement par la fin : stimuler l’hémisphère faible, en espérant que cela suffise à équilibrer le système. En réalité, c’est comme bâtir un immeuble sur des fondations fragiles : tôt ou tard, tout s’effondre.

Les quatre étapes du Blueprint

- Tonus et mobilité

Le socle. Avant toute chose, il faut s’assurer que le corps possède le tonus musculaire de base et une mobilité fonctionnelle suffisante. Sans cela, chaque stimulation plus avancée sera biaisée.

→ Sur le terrain : un athlète qui manque de tonicité posturale ou qui présente des raideurs persistantes n’est pas “prêt” neurologiquement à des stimulations corticales plus fines. - Réflexes archaïques

Ces réflexes primitifs, normalement intégrés dans la petite enfance, peuvent persister et interférer avec la motricité volontaire. Melillo montre qu’ils constituent une étape incontournable : tant que ces réflexes sont actifs, ils parasitent la boucle sensorimotrice.

→ Sur le terrain : un sportif qui garde des résidus de réflexe tonique asymétrique du cou (RTAC) ou du réflexe de Galant pourra présenter des rotations parasites ou une asymétrie du tronc, malgré un entraînement physique intensif. - Stabilité posturale, vestibulaire et oculomotrice

Une fois les réflexes intégrés, il faut stabiliser les grands systèmes qui gouvernent l’équilibre : le vestibulaire (oreille interne), l’oculomoteur (contrôle des yeux) et le postural global. C’est cette étape qui assure que le corps sait se repérer, se stabiliser et coordonner ses mouvements dans l’espace.

→ Sur le terrain : si un joueur n’arrive pas à stabiliser ses yeux en suivant une balle rapide, ou s’il perd l’équilibre dans des changements de direction, inutile de parler de haut niveau : la base n’est pas calibrée. - Débalancement hémisphérique

Ce n’est qu’à ce stade que la correction du débalancement prend tout son sens. Les hémisphères peuvent être stimulés de manière ciblée (par des exercices moteurs, sensoriels ou cognitifs spécifiques), mais seulement si les trois étages précédents sont solides.

→ Sur le terrain : travailler directement l’hémisphère gauche ou droit sans avoir intégré les réflexes ou stabilisé le vestibulaire donnera au mieux des effets temporaires, au pire un retour en arrière.

Pourquoi cette hiérarchie est non négociable

Melillo a bâti ce modèle à partir de milliers de cas cliniques et d’années de recherche. Ce que nous avons constaté en préparateurs physiques rejoint exactement cette logique : les raccourcis ne tiennent pas dans la durée.

- Corriger directement un hémisphère faible sans avoir travaillé les réflexes, c’est comme mettre un patch sur une fuite sans réparer la canalisation.

- Stimuler la motricité fine sans tonus global, c’est bâtir sur du sable.

- Demander de la stabilité émotionnelle à un athlète alors que son vestibulaire est déficient, c’est attendre l’impossible.

La transposition au coaching sportif

Pour un coach, comprendre ce blueprint change tout :

- Il ne s’agit plus seulement de “voir un problème” et de proposer un exercice correctif.

- Il s’agit de situer l’athlète dans la hiérarchie et de comprendre quelle marche doit être consolidée avant d’espérer corriger les suivantes.

Et c’est exactement ce qui permet d’expliquer pourquoi certains programmes de renforcement, pourtant bien conçus, échouent à corriger une asymétrie ou une compensation motrice : le problème ne se situe pas dans les muscles, mais dans l’ordre des priorités neurologiques.

Note pour les coachs francophones : En francophonie, LabO-RNP est la seule boîte à outils systémique qui intègre les savoirs du Dr Robert Melillo. Non pas en recopiant ses protocoles, mais en les reliant à la réalité des coachs et préparateurs physiques : un modèle hiérarchisé, clair et applicable sur le terrain.

Du cerveau au terrain : comment le débalancement hémisphérique impacte la performance sportive

Quand on parle de neuro-performance ou de neuro-mécanique, le danger est de rester dans l’abstraction. Pourtant, le débalancement hémisphérique n’est pas une idée théorique : c’est une réalité qui s’observe chaque semaine sur le terrain.

Les conséquences visibles chez les athlètes

Un débalancement entre les deux hémisphères ne se traduit pas par un “trou” dans la performance, mais par une série de signaux subtils que l’œil averti du préparateur physique peut repérer :

- Asymétries motrices persistantes : un squat ou un mouvement olympique toujours décalé d’un côté, malgré un travail technique intensif.

- Décisions tardives ou précipitées : un joueur qui lit mal une trajectoire ou réagit une fraction de seconde trop tard, en particulier sous fatigue.

- Manque de lucidité en fin de match : erreurs de concentration, pertes d’équilibre, fautes “inexplicables”.

- Blessures récurrentes d’un même côté : chevilles, genoux, épaules toujours sollicités du même côté, révélant une charge neuromotrice asymétrique.

- Variabilité émotionnelle : un athlète qui s’emporte vite ou décroche mentalement quand la pression monte.

Tous ces indices renvoient moins à un défaut musculaire ou énergétique qu’à une asymétrie dans la manière dont le cerveau pilote le corps.

Cas pratiques issus du terrain

Quelques exemples concrets rencontrés en préparation physique :

- Un haltérophile avec une épaule droite qui “décroche” toujours légèrement à la réception de l’arraché. Les bilans musculaires sont normaux, mais un test simple de réflexe archaïque et de suivi oculaire montre une asymétrie claire. Après avoir travaillé les étapes 2 et 3 du blueprint, sa stabilité s’améliore… sans même avoir modifié le programme de musculation.

- Un joueur de squash, classé top 150 mondial, qui fait systématiquement de mauvais choix tactiques en fin de set. Ses qualités physiques sont excellentes, mais il montre des signes de fatigue cognitive liés à un débalancement fonctionnel. En renforçant son endurance attentionnelle par des exercices moteurs au niveau oculaires et une meilleure calibration vestibulaire, ses fins de matchs changent radicalement.

- Un footballeur qui se blesse toujours du même côté (ischio-jambier gauche). Les tests de force ne révèlent rien, mais une observation fine montre que son appui gauche est constamment plus instable. Là encore, l’explication n’est pas uniquement mécanique : c’est un signe d’asymétrie neurologique.

Pourquoi cela concerne directement le préparateur physique

En tant que coach sportif, tu n’as pas forcément la responsabilité de “corriger” un débalancement hémisphérique de manière clinique. Mais tu as deux missions essentielles :

- Savoir observer les signaux : comprendre qu’une asymétrie qui résiste à l’entraînement n’est pas toujours musculaire, mais peut être neurologique.

- Adapter la logique d’intervention : ne pas chercher à “forcer” une correction par des charges ou du volume supplémentaire, mais identifier la marche hiérarchique à consolider avant.

Cette posture change tout : au lieu de t’acharner sur un détail biomécanique, tu replaces l’athlète dans une vision neuro-mécanique hierarchisée. Et c’est souvent ce qui fait la différence entre un travail correctif qui patine et un accompagnement qui débloque vraiment la performance.

Les bénéfices concrets d’une prise en compte du débalancement hémisphérique

Parler de “neuro” peut sembler abstrait tant que l’on reste dans les théories. Mais lorsqu’on s’attarde sur le terrain, les bénéfices d’un travail respectant la hiérarchie du Dr Melillo sont tangibles. Pour un athlète, cela ne se traduit pas par de la “neuro-magie”, mais par des améliorations très précises, souvent impossibles à obtenir autrement.

Une symétrie motrice enfin accessible

Les préparateurs savent à quel point certaines asymétries résistent, malgré des heures de renforcement et de technique.

→ Quand l’origine est neurologique, seule une stimulation hiérarchisée permet de “libérer” le mouvement. Le gain est net :

- Meilleure stabilité dans les appuis,

- Distribution plus équilibrée des charges,

- Moins de compensations parasites.

En clair : le corps retrouve une mécanique fluide, car le cerveau fournit enfin des signaux équilibrés aux deux côtés du corps.

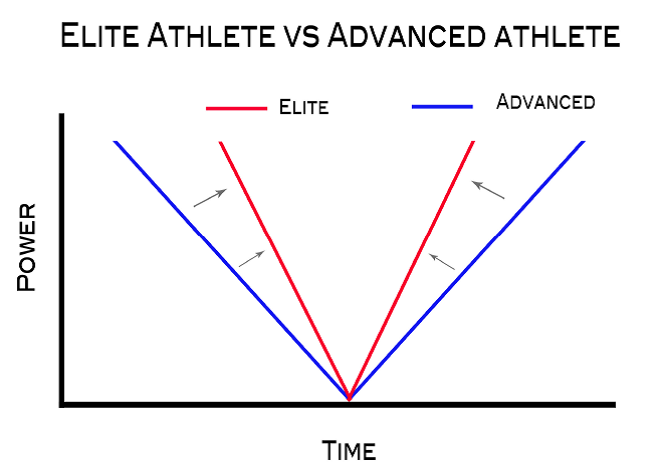

Une prise de décision plus rapide et plus juste

Le sport de haut niveau est affaire de millisecondes. Un hémisphère sous-activé ralentit la lecture d’une situation ou fausse l’anticipation.

→ Après un travail de correction respectant le blueprint, on observe :

- Moins d’hésitations,

- Des choix tactiques plus pertinents en fin de match,

- Une meilleure adaptation aux imprévus.

C’est la clarté décisionnelle qui s’installe, comme si le joueur disposait d’un temps de réaction supplémentaire.

Une stabilité émotionnelle renforcée

Melillo a montré le lien entre débalancement hémisphérique et régulation émotionnelle chez les enfants. Transposé au sport, cela devient un atout énorme :

- Moins de décrochages psychologiques après une erreur,

- Plus de sang-froid dans les moments décisifs,

- Une endurance mentale plus stable, même sous pression.

En pratique, un athlète qui régule mieux ses émotions joue plus longtemps à son niveau maximal.

Moins de blessures, plus de longévité

Quand la charge neuromotrice est asymétrique, le corps compense toujours du même côté. Résultat : sur-sollicitation, microtraumatismes, blessures répétées.

→ En corrigeant le débalancement, on observe une répartition plus homogène des contraintes. Cela réduit le risque de blessure et augmente la durée de carrière.

Un transfert dans toutes les qualités physiques

Le plus puissant dans cette approche, c’est qu’elle ne s’oppose pas aux méthodes classiques de préparation. Elle les décuple.

- La force gagne en stabilité,

- La vitesse en coordination,

- L’endurance en efficacité cognitive,

- La technique en fluidité.

En d’autres termes : travailler sur le débalancement hémisphérique ouvre un plafond caché. L’athlète n’est pas seulement plus fort ou plus rapide, il est plus complet.

Conclusion et perspectives : replacer le préparateur au cœur de la neuro-performance

Ce qu’il faut retenir, c’est que le débalancement hémisphérique n’est pas une idée abstraite réservée aux neuroscientifiques. C’est une réalité terrain qui impacte directement la performance des sportifs, parfois de manière invisible, mais toujours déterminante.

Pourtant, il serait dangereux de voir dans cette notion un raccourci miracle. Comme le montre le Brain Development Blueprint du Dr Robert Melillo, le travail sur le débalancement n’intervient qu’en quatrième étape. Avant cela, il faut assurer le tonus et la mobilité, intégrer les réflexes archaïques, et stabiliser les systèmes vestibulaire, oculomoteur et postural.

C’est cette hiérarchie qui garantit la solidité du travail. Ignorer ces étapes, c’est comme vouloir corriger la stratégie d’une équipe avant même qu’elle ne sache courir, passer et défendre correctement.

Pour le préparateur physique, l’enjeu n’est pas de devenir un “neurologue de terrain”, mais de changer de regard :

- Observer les signaux subtils qui révèlent une asymétrie d’activation,

- Comprendre qu’une asymétrie persistante n’est pas toujours biomécanique,

- Adapter ses interventions en respectant la logique hiérarchique,

- Collaborer avec des praticiens spécialisés quand la profondeur du travail dépasse son champ d’action.

Les bénéfices, eux, sont concrets et massifs : plus de symétrie motrice, de meilleures décisions sous pression, une stabilité émotionnelle accrue, moins de blessures et une carrière prolongée.

Au final, la question n’est pas de savoir si l’on doit intégrer le débalancement hémisphérique dans l’entraînement sportif. La question est comment l’intégrer :

- Avec rigueur,

- Avec discernement,

- Avec un ancrage constant dans le terrain.

Parce qu’au-delà des théories, c’est toujours le terrain, le terrain, le terrain qui tranche. Et le terrain, depuis plusieurs années, nous montre une chose simple : quand on respecte la hiérarchie de Melillo et que l’on prend en compte le débalancement hémisphérique, les sportifs passent un cap qu’ils n’auraient jamais atteint autrement.

Ce que nous avons construit avec LabO-RNP, c’est une véritable boîte à outils systémique, qui relie neurosciences et préparation physique. Inspirée, entre autre, par les travaux du Dr Robert Melillo, cette approche permet de respecter la hiérarchie du développement cérébral tout en l’adaptant aux besoins concrets des sportifs.

FAQ : Débalancement hémisphérique et performance sportive

1. Qu’est-ce que le débalancement hémisphérique ?

C’est une sous-activation fonctionnelle d’un hémisphère cérébral par rapport à l’autre. Le cerveau n’est pas endommagé, mais un côté tourne plus lentement ou moins efficacement, ce qui perturbe l’équilibre global des fonctions cognitives, motrices et émotionnelles.

2. En quoi est-ce différent d’un simple déséquilibre musculaire ?

Un déséquilibre musculaire se corrige par du renforcement ciblé. Un débalancement hémisphérique est d’origine neurologique : il affecte la manière dont le cerveau pilote les deux côtés du corps. Tant qu’il n’est pas pris en compte, les asymétries motrices reviennent malgré les programmes de musculation.

3. Quels sont les signes concrets d’un débalancement chez un athlète ?

- Asymétrie persistante malgré du travail technique,

- Décisions trop lentes ou trop rapides en match,

- Instabilité posturale ou perte d’équilibre,

- Blessures récurrentes d’un même côté,

- Variabilité émotionnelle sous pression.

4. Est-ce que tout le monde présente un débalancement hémisphérique ?

À différents degrés, oui. La plupart des gens ont de légères asymétries, mais elles deviennent problématiques quand elles limitent la performance ou augmentent le risque de blessure. Chez certains athlètes, c’est ce plafond invisible qui bloque la progression.

5. Pourquoi ne peut-on pas corriger directement l’hémisphère faible ?

Parce que le Brain Development Blueprint de Melillo montre une hiérarchie incontournable :

- Tonus et mobilité,

- Réflexes archaïques,

- Stabilité vestibulaire et oculomotrice,

- Débalancement hémisphérique.

Travailler directement sur l’hémisphère sans avoir consolidé les trois premières étapes, c’est comme construire une maison sans fondations : les gains sont instables et ne tiennent pas dans le temps.

6. Quels bénéfices concrets pour l’athlète ?

- Symétrie motrice retrouvée,

- Meilleures décisions sous pression,

- Stabilité émotionnelle renforcée,

- Moins de blessures chroniques,

- Carrière sportive prolongée.

7. Quel est le rôle du préparateur physique dans ce processus ?

Le coach n’a pas vocation à “corriger” seul un débalancement hémisphérique. Son rôle est de :

- Observer les signaux,

- Adapter la charge et les exercices,

- Collaborer avec des praticiens spécialisés si nécessaire,

- S’assurer que le travail respecte toujours la hiérarchie du blueprint.

8. Peut-on intégrer ce travail dans un programme classique de musculation ou de terrain ?

Oui, et c’est même idéal. Les stimulations neurosensorielles ne remplacent pas l’entraînement classique, elles le renforcent. Une fois le débalancement réduit, la force, la vitesse, l’endurance et la technique se développent plus efficacement.

9. Est-ce réservé au haut niveau ?

Absolument pas. Les sportifs amateurs bénéficient aussi d’un meilleur équilibre neurologique. La différence, c’est que chez les pros, la moindre milliseconde ou asymétrie fait la différence entre gagner et perdre.

10. Combien de temps faut-il pour voir des résultats ?

Cela dépend du niveau de débalancement et du respect de la hiérarchie. Sur certains athlètes, les premiers changements (stabilité, clarté décisionnelle, fluidité motrice) apparaissent en quelques semaines. Pour d’autres, surtout si des réflexes archaïques sont encore actifs, le processus peut prendre plusieurs mois.

👉 Pour les coachs francophones qui veulent aller au-delà des explications théoriques, LabO-RNP offre une boîte à outils systémique. On y retrouve les savoirs essentiels du Dr Melillo, organisés dans une logique claire et testée sur le terrain sportif.