Imagine un athlète bloqué au fond d’un squat.

Pas de mouvement. Pas de répétition. Juste la tension.

Le visage crispé, les cuisses qui tremblent, le cerveau qui hurle d’arrêter.

De l’extérieur, on pourrait croire qu’il ne se passe rien.

Mais à l’intérieur du muscle, c’est une guerre silencieuse.

Depuis plus d’un demi-siècle, la musculation a glorifié le mouvement : lever, descendre, contrôler la charge, repousser l’amplitude. On a enseigné que “pour grandir, il faut bouger”.

Et si, au contraire, tenir était parfois plus efficace que bouger ?

C’est toute la promesse des contractions isométriques, longtemps reléguées au rang d’exercices “de rééducation” et que la science remet aujourd’hui au centre du jeu.

Le malentendu historique : pourquoi l’isométrie a été oubliée

L’histoire de l’entraînement musculaire moderne commence dans les années 1950-60, à une époque où la biomécanique dominait tout. L’objectif : entraîner le muscle dans sa pleine amplitude pour optimiser la croissance.

Les contractions isométriques, où le muscle se contracte sans raccourcir ni s’allonger, semblaient trop statiques pour produire de vrais gains.

Les travaux pionniers de Rasch et Morehouse (1957) ont pourtant déjà montré des gains de masse musculaire chez des sujets non entraînés après des programmes isométriques. Mais dans un monde fasciné par le mouvement et les machines, ces résultats sont restés marginaux.

L’isométrie, c’était bon pour les blessés, les kinés et les exercices de maintien. Pas pour les athlètes.

Pendant des décennies, la musculation a donc construit son dogme autour d’une idée simpliste : plus tu bouges, plus tu grandis.

Une vision confortée par la montée en puissance des bodybuilders, des charges libres et du culte de l’amplitude complète.

Mais la physiologie, elle, n’a jamais vraiment confirmé ce dogme.

Le retour de l’isométrie : quand la science bouscule les certitudes

Tout a changé quand les outils de mesure ont évolué. L’IRM, l’échographie musculaire et l’électromyographie (EMG) ont permis de mesurer précisément la croissance des fibres et leur activité lors de contractions statiques.

Une étude récente de Varovic et al. (2024) a rouvert le débat. Des athlètes entraînés ont travaillé leurs quadriceps deux fois par semaine :

- une jambe en isométrique à longue longueur musculaire (comme un leg extension maintenu en position basse) ;

- l’autre en mouvement complet dynamique.

Résultat ? Une hypertrophie comparable, avec même +2 mm d’épaisseur musculaire en faveur de l’isométrique, bien que la différence ne soit pas statistiquement significative.

Autrement dit, la contraction statique n’a rien à envier à la dynamique, si elle est bien calibrée.

Des résultats similaires sont apparus chez Kubo et al. (2006) : sur un entraînement d’extension de jambe, les gains étaient quasiment identiques (4,5 % contre 5,6 %).

Et la méta-analyse de Ghayomzadeh et al. (2025), regroupant plus de trente études, a tranché : aucune différence significative entre l’isométrique et le dynamique sur les gains de force ou de masse, à intensité équivalente.

Même conclusion du côté de Oranchuk et al. (2019) : la croissance musculaire via l’isométrique dépend avant tout de trois paramètres clés :

- la longueur du muscle pendant la contraction ;

- l’intensité de l’effort ;

- et l’intention maximale du sujet.

Les contractions tenues longtemps à une grande longueur musculaire semblent particulièrement efficaces.

Et c’est là que tout devient intéressant pour le coach.

Ce qui compte vraiment : la tension, pas le mouvement

Dans le corps, un muscle ne “voit” pas le mouvement.

Il sent la tension mécanique qui s’exerce sur lui.

C’est cette tension, maintenue suffisamment longtemps, qui déclenche la cascade de signaux menant à l’hypertrophie : activation de mTOR, synthèse protéique accrue, recrutement des fibres rapides.

Brad Schoenfeld (2010) a bien résumé ce concept : la tension mécanique est l’un des facteurs déterminants de la croissance musculaire.

Peu importe que cette tension vienne d’un curl dynamique ou d’un maintien statique, tant qu’elle est intense et durable.

Et c’est là la force de l’isométrie.

Elle permet de maintenir un niveau de tension maximal plus longtemps qu’un mouvement dynamique, sans les contraintes articulaires de l’excentrique ou du rebond concentrique.

Tu ne fais pas “monter-descendre” la charge ; tu la combats.

Et ce combat intérieur, nerveux, est d’une efficacité redoutable.

Les trois leviers physiologiques derrière la croissance isométrique

1. Une tension mécanique prolongée

C’est la base.

Une contraction isométrique bien réalisée maintient le muscle sous tension pendant 20, 30, 60 secondes, parfois plus.

Ce “time under tension” prolongé favorise la recrutement progressif des fibres rapides et un stress mécanique constant sur la fibre.

Contrairement à un mouvement où la tension varie selon l’angle, ici, elle est stable et continue.

Schoenfeld (2010) a montré que cette durée de tension, plus que le nombre de répétitions, est un des signaux clés de la croissance.

En pratique, une série isométrique bien menée peut stimuler la synthèse protéique au même niveau qu’une série dynamique lourde.

2. Un recrutement moteur maximal

Quand tu tiens une position jusqu’à la brûlure, le système nerveux n’a qu’un choix : recruter tout ce qu’il a.

L’effort maximal, même sans mouvement, stimule le recrutement complet des unités motrices rapides (type II), celles qui ont le plus fort potentiel hypertrophique.

C’est ce qu’avait déjà noté Oranchuk et al. : l’intention maximale est la clé.

Si tu contractes mollement, ton muscle ne reçoit aucun signal d’adaptation.

Mais si tu cherches à “écraser la charge”, même immobile, tu recrées une tension comparable à un 1RM dynamique.

3. L’effet de la longueur musculaire

C’est ici que se joue une grande partie du débat.

Les études montrent que les isométriques réalisées à longue longueur musculaire, par exemple, un leg curl maintenu bas, un squat bloqué à 90°, un biceps tenu en position d’étirement, induisent une croissance plus marquée.

Pourquoi ?

Parce que cette position combine tension active (contraction volontaire) et tension passive (étirement des structures élastiques).

Ce double stress semble particulièrement efficace pour stimuler la croissance des sarcomères en série et l’adaptation tendino-musculaire (Kubo, 2006 ; Oranchuk, 2019).

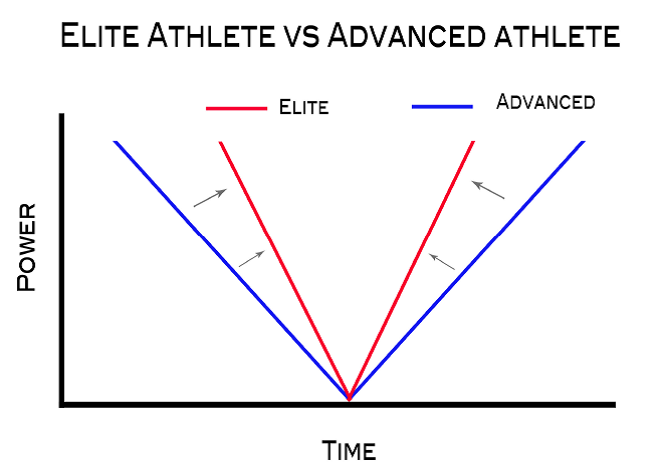

Isométrie vs dynamique : un match nul… sur le papier

Les méta-analyses récentes le confirment : à intensité égale, les gains de masse et de force sont similaires entre contractions statiques et dynamiques (Ghayomzadeh, 2025).

Mais sur le terrain, la réponse dépend du contexte et de l’objectif.

L’isométrique brille dans certaines situations :

- En période de blessure ou de décharge articulaire.

- Pour renforcer un angle faible (le fameux “sticking point” d’un squat ou d’un bench).

- En absence de matériel : un mur, une sangle, un élastique suffisent.

- En voyage ou lors d’un cycle de maintenance.

Inversement, la contraction dynamique garde des atouts imbattables : transfert moteur, coordination intermusculaire, variété des stimuli et perception de progression plus claire.

Mais ce que la plupart oublient, c’est que ces deux modes de travail ne s’excluent pas : ils se complètent.

Quand et comment intégrer l’isométrie dans un plan d’entraînement

Sur le terrain, l’isométrie est un outil de précision.

Elle ne remplace pas les fondamentaux, elle les affine.

Commence par cibler les angles faibles.

Si ton sticking point en squat est à mi-course, bloque-toi exactement à cet angle et pousse contre des barres fixes pendant 20 à 30 secondes à intensité maximale.

Tu renforces ainsi la capacité de ton système nerveux à générer de la force à cet endroit précis.

L’entraînement isométrique peut aussi servir en fin de série dynamique.

Tu termines tes reps classiques, puis tu maintiens la dernière position en tension.

Ce “finisher” prolonge la tension mécanique et recrute les fibres restantes.

Enfin, les isométriques sont idéales pour les périodes de voyage ou de confinement.

Tu peux maintenir une contraction contre un mur, un élastique ou ton propre corps, sans aucune charge externe.

C’est un moyen simple de maintenir la masse musculaire, validé par les travaux de Lum et Barbosa (2019) sur la rééducation d’athlètes.

Quelques principes de base :

- Intensité : entre 90 et 100 % d’effort volontaire.

- Durée : 20 à 70 secondes selon le groupe musculaire.

- Longueur musculaire : privilégier les positions allongées.

- Récupération : 48 h minimum avant de réentraîner la même zone.

Le terrain confirme la science

Sur le papier, l’isométrie semble un peu austère.

Mais sur le terrain, elle devient un outil de transformation nerveuse et musculaire.

Je me souviens d’un footballeur professionnel que j’accompagnais. Force brute excellente, mais blocage net dès qu’il devait accélérer en sortie de dribble.

En testant, on s’est rendu compte que sa chaine postérieure manquait de stabilité en position d’étirement.

Pendant quatre semaines, on a intégré des isométriques à longue longueur.

Résultat : une amélioration visible de la transmission de force au sol, un sprint plus propre, et des sensations de puissance “fluide”.

Ce que la science appelle “tension mécanique prolongée”, le terrain le traduit par “efficacité du geste”.

C’est ça, la beauté des isométriques : tu n’entraînes pas seulement un muscle, tu éduques un système nerveux.

L’angle mort du transfert : la spécificité du geste

Les études de Folland et al. (2005) et Saeterbakken et al. (2025) insistent sur un point crucial : les gains de force en isométrie sont spécifiques à l’angle travaillé.

Si tu t’entraînes à 90°, ton gain sera maximal à 90°, et diminuera progressivement à d’autres angles.

Ce phénomène, souvent perçu comme une limite, peut devenir un atout si tu construis ton programme intelligemment.

Travailler plusieurs angles d’un même mouvement (multi-angle isometric training) permet d’élargir la zone de transfert.

Un exemple : pour les quadriceps, tu peux maintenir 30 secondes à 120°, 90° et 60° de flexion.

Tu obtiens ainsi un spectre complet de renforcement, sans répétition classique.

C’est d’ailleurs l’approche utilisée dans de nombreuses disciplines de haut niveau, notamment en sprint et en javelot, où l’on cherche à renforcer des positions précises de production de force, pas seulement le mouvement global.

Pourquoi les isométriques échouent souvent… chez ceux qui les pratiquent mal

Beaucoup de pratiquants essayent une fois, tiennent 15 secondes, s’ennuient, et concluent : “les isométriques, ça ne sert à rien”.

Le problème n’est pas la méthode, mais l’intention.

Une isométrie efficace demande une intensité maximale, un engagement mental total.

C’est un effort de pleine conscience, presque méditatif, où tu cherches à créer de la tension, pas simplement à la subir.

Et cette qualité d’attention se transfère directement à la performance.

Sur le plan neurophysiologique, cette concentration intense favorise le recrutement moteur intramusculaire et la synchronisation des unités motrices, deux éléments essentiels à la progression (Oranchuk, 2019).

En d’autres termes : l’isométrie t’apprend à “accéder” à plus de ton potentiel moteur.

Ceux qui l’ont expérimentée sérieusement savent : après une vraie séance d’isométrie, on ne sent pas “le muscle gonflé”. On sent le système nerveux vidé, la tête légère, les jambes qui vibrent.

C’est le signe que tu as tapé dans la bonne filière.

La programmation hybride : le meilleur des deux mondes

Les meilleurs résultats viennent rarement d’une approche exclusive.

Les contractions dynamiques développent la coordination et la puissance.

Les isométriques, elles, solidifient les fondations nerveuses et mécaniques.

L’idéal : les combiner en blocs successifs.

- Bloc 1 – Dynamique : apprentissage moteur et volume.

Travail à charge modérée sur amplitude complète, 8–12 répétitions. - Bloc 2 – Isométrique : densification et renforcement angulaire.

Maintiens de 20–40 secondes à longue longueur, 3 à 5 positions clés. - Bloc 3 – Mixte : contraste isométrique-dynamique.

Exemples : pause de 3 secondes en bas de squat avant la remontée explosive…

Cette logique de périodisation permet de stimuler tous les mécanismes d’adaptation : tension, volume, vitesse, coordination.

Tu construis la structure, puis tu libères la puissance.

Les mythes à déconstruire une fois pour toutes

Beaucoup de préjugés persistent autour de l’isométrie.

Ils tiennent plus du mythe que de la physiologie.

“Les isométriques, c’est juste pour la rééducation.”

Faux. Les haltérophiles soviétiques et les sprinteurs d’élite les utilisaient déjà pour renforcer les angles critiques du mouvement.

“Sans mouvement, pas de muscle.”

Faux. La tension, pas le déplacement, est le déclencheur de l’hypertrophie. Les études de Varovic (2024) et Ghayomzadeh (2025) l’ont confirmé.

“C’est impossible à quantifier.”

Partiellement vrai. Mais les outils modernes (capteurs, dynamomètres, ou tout simplement un RPE calibré) permettent d’objectiver la progression.

“C’est ennuyeux.”

Seulement si tu n’y mets pas d’intention. L’isométrie est un art de la concentration : tenir, respirer, contrôler. C’est un entraînement de présence autant que de force.

Les bénéfices cachés : contrôle moteur, tendons, conscience du corps

L’isométrie a un autre avantage majeur : elle développe la conscience proprioceptive et la stabilité tendineuse.

En maintenant la tension sur un angle, tu obliges ton système nerveux à stabiliser activement les articulations.

Les études de Kanehisa et Miyashita (1983) ont montré que ce type de travail améliore la transmission de force entre muscle et tendon.

Sur le plan neuro-postural, c’est aussi un levier d’autorégulation : les isométriques renforcent la capacité du système à tolérer la tension sans panique motrice.

Pour les athlètes, c’est une arme silencieuse : plus de stabilité, moins de compensation, plus de force utile.

Ce que l’isométrie dit de notre rapport à l’effort

Dans un monde où tout doit bouger vite, tenir devient une forme de résistance.

L’isométrie, c’est la métaphore parfaite du contrôle : créer de la force sans mouvement apparent.

Elle demande patience, intention et lucidité, trois qualités qui manquent souvent à la performance moderne.

Quand tu tiens une position, tu fais face à toi-même.

Tu apprends à tolérer la brûlure, à respirer dans la contrainte, à trouver la stabilité au milieu de la tension.

C’est une école de discipline intérieure autant que de hypertrophie.

Et c’est peut-être pour ça qu’elle fascine autant les athlètes expérimentés : elle ne ment pas. Tu tiens, ou tu lâches.

Conclusion : réhabiliter l’immobilité

Les isométriques ne sont pas une mode, ni un gadget de coach.

Elles sont un rappel fondamental : le muscle ne comprend pas le mouvement, il comprend la tension.

Travailler statiquement, c’est revenir à la source.

C’est développer la force sous sa forme

Références

- Varovic, M., et al. (2024). Isometric vs Dynamic Training at Long Muscle Lengths. Journal of Strength & Conditioning Research.

Étude récente comparant hypertrophie isométrique et dynamique à longue longueur musculaire. - Oranchuk, D. J., Storey, A. G., Nelson, A. R., & Cronin, J. B. (2019). Isometric training and long-term adaptations: Effects on muscle strength, hypertrophy, and neural adaptations. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 29(4), 484–503.

Revue systématique sur les adaptations neuromusculaires liées à l’isométrie. - Ghayomzadeh, M., et al. (2025). Isometric vs Dynamic Resistance Training: A Systematic Review and Meta-analysis. Journal of Science and Medicine in Sport, 28(3), 234–245.

Méta-analyse récente comparant directement les deux modes d’entraînement sur la force et la masse musculaire. - Kubo, K., Kanehisa, H., & Fukunaga, T. (2006). Effects of isometric training on muscle and tendon stiffness. European Journal of Applied Physiology, 96(3), 305–314.

Étude sur l’impact de l’isométrie sur la rigidité musculaire et tendineuse. - Folland, J. P., Hawker, K., Leach, B., Little, T., & Jones, D. A. (2005). Strength training: Isometric training at a range of joint angles and effects on strength and muscle size. Journal of Sports Sciences, 23(8), 817–825.

Étude démontrant la spécificité angulaire de l’adaptation en isométrie. - Rasch, P. J., & Morehouse, L. E. (1957). Effect of static and dynamic exercise on muscular hypertrophy. Journal of Applied Physiology, 11(1), 29–34.

Étude pionnière comparant les effets statiques et dynamiques sur la croissance musculaire. - Kanehisa, H., & Miyashita, M. (1983). Isometric, isotonic, and isokinetic strength training and their effects on human muscle strength. European Journal of Applied Physiology, 50(3), 365–371.

Comparaison entre différents modes de contraction sur les adaptations de force. - Lum, D., & Barbosa, T. M. (2019). Brief Review: Isometric Training for Strength and Injury Prevention. International Journal of Sports Medicine, 40(7), 459–469.

Revue brève sur l’utilisation de l’isométrique dans les phases de rééducation et de maintien de la masse musculaire. - Saeterbakken, A. H., et al. (2025). Task Specificity in Resistance Training: Static vs Dynamic Contractions. Sports Medicine, 55(2), 245–263.

Revue sur la spécificité des adaptations selon le type de contraction. - Schoenfeld, B. J. (2010). The mechanisms of muscle hypertrophy and their application to resistance training. Journal of Strength and Conditioning Research, 24(10), 2857–2872.

Article de référence expliquant les trois mécanismes fondamentaux de l’hypertrophie musculaire (tension mécanique, stress métabolique, dommages musculaires).