Salut L’athlète, le coach, le passionné de performance,

Il y a des livres qui t’accompagnent comme une boîte à outils. D’autres qui te rappellent ce que tu savais déjà mais que tu avais perdu de vue.

Et puis il y a des livres qui provoquent une petite secousse interne, un mélange de validation, de remise à niveau, et de “mince… j’étais sûrement passé à côté de certaines choses.”. Même quand il a été lu pour la première fois en 2014.

Musculation à haut seuil d’activation de Christian Thibaudeau fait partie de ceux-là.

Comme pour Charlie Francis, Andy Baker ou Verkhoshansky, je l’ai lu avec la même intention : repérer ce qui améliore réellement l’entraînement sur le terrain, ce qui change la manière d’exécuter un mouvement, d’organiser une séance, ou d’expliquer un principe à un sportif.

Cet article est une prise de notes, longue, dense, structurée, pour que tu puisses ressortir avec les idées essentielles, celles qui méritent d’être intégrées dans un programme d’entraînement.

Si tu veux lire le livre, voici le lien Amazon :

👉 Musculation à haut seuil d’activation par Christian Thibaudeau

Tout commence par le système nerveux, pas par le muscle

C’est probablement la phrase la plus importante du livre :

ce qu’on entraîne vraiment, ce ne sont pas des muscles, mais des unités motrices.

Et parmi elles, il existe une catégorie très particulière :

les unités motrices à haut seuil d’activation.

Ce sont elles qui déterminent :

– ta capacité à produire de la force,

– ton explosivité,

– ton potentiel hypertrophique réel,

– ta capacité à changer d’allure,

– ton niveau de performance sous fatigue.

Le problème ?

La majorité des pratiquants… ne les recrute presque jamais.

Pas par manque d’intensité, mais par manque de situations qui obligent le système nerveux à faire appel à elles.

Et c’est exactement ce que Thibaudeau veut corriger :

→ comprendre comment forcer le système nerveux à solliciter ces unités motrices,

→ comment les fatiguer suffisamment,

→ et comment organiser une séance pour maximiser ce recrutement.

À partir de là, tout ce qui suit devient limpide.

Principe n°1 : générer le plus de force possible sur chaque répétition

Pas sur la dernière.

Pas “pendant les bonnes séries”.

Sur chaque répétition.

La physique nous rappelle que :

Force = masse × accélération.

C’est là que la plupart des pratiquants se trompent :

ils pensent qu’un mouvement lent est un mouvement faible.

En réalité, ce qui compte n’est pas la vitesse du mouvement, mais l’intention d’accélérer.

Tu peux être lent parce que :

– la charge est lourde,

– la fatigue est élevée,

– la mécanique est complexe.

Mais si ton intention est maximale, ton système nerveux recrute davantage.

C’est le principe de la compensatory acceleration technique :

pousser comme si tu voulais envoyer la barre à travers le mur.

C’est l’une des clés majeures du recrutement des unités motrices à haut seuil d’activation.

Et c’est aussi ce qui transforme un simple 8×3 ou 5×5 en séance réellement productive — nerveusement, pas seulement musculairement.

Principe n°2 : redonner sa place centrale à l’excentrique

On a tellement parlé de l’excentrique qu’il est devenu une sorte de cliché.

Mais C.Thibaudeau le traite différemment.

Il explique que l’excentrique efficace se découpe en deux phases :

Phase A : les trois quarts supérieurs d’une phase excentrique, lents, sous tension volontaire

Ici, l’objectif est d’augmenter :

– la tension interne,

– la connexion nerveuse,

– la qualité du contrôle moteur,

– le recrutement progressif.

C’est un moment presque “conscient”, où tu contractes dans la descente.

Phase B : le dernier quart, accéléré

C’est la partie que presque personne ne fait.

Tu accélères légèrement la descente juste avant la fin du mouvement.

Pourquoi ?

Pour créer un prestretch réflexe :

– activation du réflexe myotatique,

– augmentation de la rigidité musculaire,

– meilleure capacité à produire de la force en concentrique,

– recrutement renforcé des unités motrices à haut seuil d’activation.

En une phrase :

l’excentrique n’est pas un temps pour “être lent”, c’est un temps qui prépare la production de force nerveuse.

Principe n°3 : utiliser le prestretch comme un amplificateur de la concentrique

Ici, Thibaudeau s’appuie littéralement sur Verkhoshansky.

Un prestretch correctement exécuté permet :

– un démarrage plus explosif,

– une montée plus nerveuse,

– un temps de transition plus court,

– une meilleure utilisation des composantes élastiques.

En appliquant ça à des exercices classiques (développé couché, squat, rowing), tu transformes l’exercice en un “demi-plyométrique” contrôlé.

Le prestretch est un signal nerveux, pas un rebond.

Et quand il est bien exécuté, il augmente le recrutement des fibres rapides… sans besoin d’ajouter du poids.

Principe n°4 : le vrai rôle de l’échec musculaire

Thibaudeau ne dit pas “il faut absolument aller à l’échec”.

Il dit :

un peu d’échec bien placé permet d’épuiser les fibres intéressantes.

Pas l’échec “métabolique”, celui qui brûle.

L’échec “nerveux”, celui qui arrive parce que tu ne peux plus produire assez de force.

La nuance change tout.

Dans ce cadre-là :

L’échec est un outil.

Pas une philosophie.

Principe n°5 : l’importance de la plyométrie… même pour la prise de muscle

La plyométrie n’est pas réservée aux athlètes.

Elle est une manière simple d’entraîner le système nerveux à :

– répondre plus vite,

– mieux utiliser le prestretch,

– maintenir un haut niveau d’activation.

Une petite dose (bien calibrée) peut transformer les séances de stimulation musculaire.

Et c’est cohérent avec tout le reste du livre :

l’hypertrophie n’est pas qu’un phénomène mécanique, elle dépend du système nerveux.

Principe n°6 à 9 : unilatéral, instabilité, organisation du ratio travail/repos

Les chapitres suivants détaillent plusieurs idées importantes :

• L’unilatéral

Il améliore les patterns, corrige les asymétries, et augmente la sollicitation des fibres rapides lors des séries difficiles.

• L’instabilité (rarement, mais efficacement)

Uniquement en activation.

Pas pour construire du muscle.

Pour “réveiller” le système nerveux avant les exercices stimulants.

• Le ratio travail/repos

Pas une règle fixe.

Un levier pour gérer le degré d’activation nerveuse séance après séance.

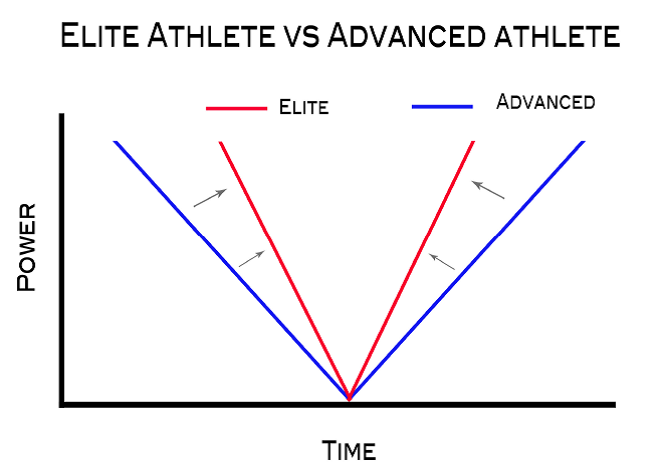

Le point le plus sous-estimé : la logique de sélection des exercices

Thibaudeau classe les exercices en trois catégories :

1. Activation

Ceux qui préparent le système nerveux : instabilité légère, patterns simples, réveil sensorimoteur.

2. Potentiation

Explosifs, dynamiques, courts, nerveux :

– sauts,

– balistiques,

– variations rapides.

3. Stimulation

Les exercices “principaux”, sous charge, avec étirement, forte tension, forte implication nerveuse.

La plupart des programmes mélangent tout ou se contentent d’un seul type.

Mais quand tu construis une séance avec cette séquence :

activation → potentiation → stimulation,

tu crées une montée progressive de l’activation nerveuse.

Et c’est là que les unités motrices à haut seuil d’activation travaillent réellement.

Ce que ce livre change dans ma vision du travail

En refermant Musculation à haut seuil d’activation, je me suis dit trois choses :

1. La force, la vitesse et l’hypertrophie sont moins différentes qu’on l’imagine.

Elles reposent sur un dénominateur commun : le système nerveux.

2. Beaucoup d’entraînements restent “mécaniques”.

On parle séries, reps, tempo…

Mais rarement recrutement, intention, fatigue nerveuse, ordre des exercices.

3. Savoir recruter les unités motrices à haut seuil d’activation est un avantage déterminant.

Pour l’athlète.

Pour le coach.

Pour n’importe qui cherchant à progresser.

Conclusion

Musculation à haut seuil d’activation n’est pas un livre “de méthodes”.

C’est un livre de principes nerveux.

Et ce sont ces principes, plus que n’importe quel cycle ou programme préconstruit, qui déterminent les vraies progressions.

Si je devais résumer :

Progresser, c’est apprendre à faire travailler les unités motrices à haut seuil d’activation… et les fatiguer intelligemment.

Le reste n’est qu’une conséquence.

Romain

Tu sais, j’ai longtemps cherché un endroit où l’entraînement serait enfin lisible.

Un espace où tu comprends ce que tu fais, pourquoi tu le fais… et comment progresser sans te perdre.

Cet endroit n’existait pas.

Alors j’ai commencé à le construire.

À l’intérieur, tu trouveras exactement ce que j’aurais voulu avoir au début :

des programmes qui tiennent debout, des tests simples pour te situer, des routines qui améliorent vraiment le terrain… et surtout un environnement qui grandit tous les mois, avec toi.

Ce n’est encore que la première pierre.

Mais si tu regardes maintenant, tu comprendras ce que je suis en train de bâtir, et pourquoi ça peut accélérer ta progression bien plus vite que tu ne le penses.

📌 Découvre l’espace et teste-le par toi-même :

👉 Accéder à l’interface RKSP